マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税

本文

栗山町ふるさと史跡

くりやまふるさと史跡

町では、多くの方々に開拓の歴史を知ってもらおうと、2018年にふるさと史跡の案内看板を設置。町内15箇所の史跡を巡りながらぜひお楽しみください。本ページでは360°カメラやドローンによる空撮映像などを公開しています。

※8月5日現在で、12カ所を公開中

パノラマビュー(360°カメラ)で見る

ドローン映像・写真で見る

パノラマビュー(360°カメラ)で見る

泉麟太郎入植地跡(角田)

明治21(1888)年5月16日、最初の入植地室蘭から、新天地に第二の角田郷を築くため泉麟太郎が率いる夕張開墾企業組合の一行7戸24名はこの地に上陸。アノロ原野に初めて力強い開拓の鍬が打ちこまれた。

阿野呂川頭首工跡

阿野呂川頭首工跡 : 明治30(1897)年に完成した角田村水利土功組合のアノロ川水門です。 農業基盤整備を目的とした、道内では最初の用水組合事業となりました。 後に夕張川に設けた角田村水利土功組合堰堤より引水する用水路と平面交差し、放水も兼ねた施設となります。 昭和8(1933)年に改良され、その形状から太鼓橋と呼ばれました。

角田村水利土功組合堰堤跡(南学田)

栗山町(旧角田村)開拓の祖・泉麟太郎等は、明治26(1893)年に初めて米の試作に成功した。村では稲作の機運が高まり、明治31(1898)年に道内で初めての水利土功組合を設立。夕張川の用水で大規模な水田造成を計画し、明治33(1900)年に幾多の困難を克服し竣工した。

角田村戸長役場跡(角田)

明治23年(1890年)に角田村が設村され、役場は由仁に置かれた。「由仁外三カ所戸長役場」に併設されていた。同33年(1900年)に角田村戸長役場として独立し、翌34年(1901年)ここに新庁舎が開設された。角田村は昭和24年(1949年)に栗山町と改称。同38年(1963年)に庁舎は現在地に移転された。

馬車軌道(馬車鉄道)跡(継立)

明治34(1901)年、篠原兼一郎らは石炭運搬を目的に、二股~ 継立~杵臼~栗山間に馬車軌道を敷設したが長続きしなかった。 その後、明治42(1909)年、泉麟太郎らはこの馬鉄を借り受け 角田経由として人と物資の輸送をうけおわせ、村唯一の交通機関 として大正の末頃まで活躍した。

北海道製麻栗山製線所跡

北海道製麻栗山製線所跡 : 由仁・長沼・栗沢等との誘致運動の結果、明治29(1896)年、栗山企業誘致第一号として決定し、翌30(1897)年に操業が開始された。本町では入植以来亜麻が耕作され、灌漑用水など生産地として立地条件も良く、昭和39(1964)年に閉鎖されるまで栗山有数の企業であった。

角田郵便局跡・角田簡易教授場跡

角田郵便局跡 : 明治23(1890)年、手紙を取り次ぐ郵便局が泉宅(泉記念館)前に設けられ、明治35(1902)年に通常郵便・為替・貯金を取り扱う角田郵便局がここに設置された。 角田簡易教授場跡 :郵便局裏手には、泉麟太郎らが開拓者の協力を得て、明治23(1890)年に12坪(39平方メートル)の掘立て小屋を建て、簡易教授場を開き本町学校教育の創始となった。

角田炭鉱電車軌道跡

昭和9(1934)年、北海道炭礦汽船株式会社は角田炭鉱~新二岐駅間に石炭輸送専用鉄道を敷設、昭和24(1949)年に旭川市街軌道から古電車を購入し旅客専用電車の運行を開始した。 この電車は学童の通学や日常生活には欠くことのできない交通機関で、昭和40(1965)年まで続いた。

角田渡船場跡

角田渡船場跡 : 明治21(1888)年 泉麟太郎らが由仁側からアイヌテッピリア(下夕張鉄五郎)の助けで夕張川を渡った。 明治24(1891)年渡船場が開始され先に拓けていた由仁への役所の手続き、日常品の購入、また千歳方面への大切な玄関口となっていて、明治42(1909)年に夕張橋ができるまで続けられた。

円山渡船場

明治30年代、地域の人たちで船を造り渡船を開始した。当時この地域では、日用品の購入を三川市街や川端市街に求めていた。特に東三川に簡易教育所が開設されてからは学童の通学にとっては重要な渡し船となっていた。昭和31(1956)年に円山橋が架設されるまで地域の発展に貢献した。

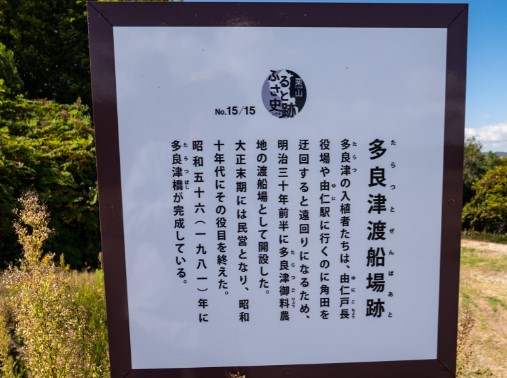

多良津渡船場

多良津(たらつ)の入植者たちは、由仁戸長役場や由仁駅に行くのに角田を迂回すると遠回りになるため、明治30年前半に多良津御料農地の渡船場として開設した。大正末期には民営となり、昭和10年代にその役目を終えた。昭和56(1981)年に多良津橋が完成している。