マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税

本文

ヤングケアラー出前講座

子どもたちが家族のケア、きょうだいの世話や家事のお手伝いをする。

とても大切なことですが、その一方で、必要以上の負担が子どもたちの心身の不調や、場合によってはケア中心の生活のために、その将来の夢をあきらめなくてはならないことがあります。

子どもたちが、必要な時に必要な支援を受けることができる社会の実現が求められます。

ヤングケアラー出前講座は

子どもたちが、その置かれている環境に「気づく」、そして困ったときに「発信できる力」を養うことを目的としています。

ヤングケアラーの理解を深めるために、栗山町では、町内の各学校の協力のもとヤングケアラー出前講座を令和5年9月よりスタートしました。

令和6年度は、昨年同様、町内の小学校3校、中学校、高校の合計5校で開催しました。

小学校編(対象:小学4年生)

令和6年9月24日(火)に栗山町立栗山小学校、10月1日(火)に、栗山町立継立小学校、10月22日(火)に栗山町立角田小学校のそれぞれ小学4年生を対象(角田小学校は複式学級にて3・4学年を対象)に出前講座を開催しました。

プログラムは、昨年度に続き同様のオリジナルのものを使用しました。

「ヤングケアラー」という言葉が、レッテルを貼られたり、曲解されたりすることもあるために、あえて、その言葉に触れず実施しました。

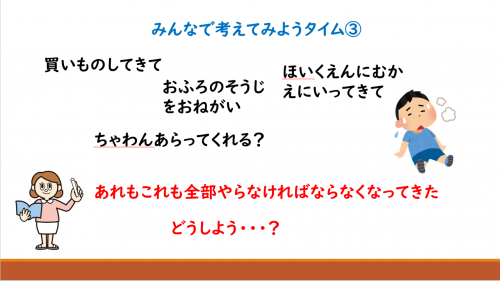

子どもたちの身近なところで

「家族のために出来ることを考えて困ったときにどうしたら良いかを考える事」をコンセプトにして、子どもたちに講座を展開しました。

テーマは「家族のためにできること」

子どもたちに考えてもらうことを重視し、個人ワークやグループワークで話し合ったことをワークシートに書きました。

まずは、子どもたちは、「家事」に対してどのように捉えているのかを考えてもらいました。

講座の様子(栗山小学校) 講座の様子(角田小学校)

講座の様子(継立小学校)

子どもたちは、家事が家族を気持ち良くするための仕事と大きなくくりで捉えている様子でした。

また、これらの家事のほとんどを両親が行っていると子どもたちは理解し、家事を家族で協力して行っているという子どももいました。

次の展開では、「流れ」を変える出来事が起きます。

「お母さんの骨折がずっと治らない、なんでもひとりでしなくてはならなくなったらどうしようか」

グループワークの様子1 グループワークの様子2

子どもたちの表情が変わり、雰囲気も変わる。子どもたちの回答も色々ありました。

「全部がんばる」という声

「きょうだい」「他の人」に手伝ってもらうという声

いつまで続くのかという不安、疲れへの不安から出てくる声

自分一人で抱え込む状態になることが想像できる子ども達には、困ったことになることや誰かにSOSをだそうと考える子どもいました。

大切な家族の世話をすることは素晴らしいことですが、子ども自身の勉強や友人との時間も大切なことです。

子どもたちが、「活き活きと子どもらしく毎日」を過ごせることを願います。

意識・無意識に「無理をしすぎる」と、「こころ」と「からだ」のバランスを崩してしまう。

そうなる前に、頼れる大人に「話をする」ことが重要なことを伝える。

身の周りに、そういう「友人」がいたときに何ができるのか考えること。声をかけること。人を思いやる気持ちを大切にすることを学んでもらいました。

自分の置かれている環境に「気づく」こと

困っていることを「伝える」こと

そのための「これからの一歩」が、この講座の時間であってほしいと願います。

子どもたちに、講座を振り返って発見したことや理解したことなど感想をもらいましたので紹介します。(一部漢字表記等に加筆修正しています)

・友達が困ったりしていたら助けたりして、自分が困ったら友達や先生などに相談をする。親に頼まれたら、しっかりとやるけど、自分も無理しないで、自分ができることをしっかりとやる。

・しゃるるの人に相談できるとわかった。

・今日の勉強で、もし家族のだれかがけがした時にどうすればいいかがわかってとてもよかった。

・相談や悩み事はいろんな周りの人に話していいことがわかりました。

・誰かが困っていたら相談にのってあげたり声をかけられるようになりたいと思った。

中学校・高校編

11月6日(水)に栗山中学校、12月4日(水)には、栗山高校でヤングケアラーの出前講座を開催しました。対象は中学1年生及び高校2年生です。

今回の講座は、私たちの社会は、「支え合って生きる社会」であることと、「ヤングケアラーについての理解と気づき」をテーマに開催しました。

講座の様子1(栗山中学校) 講座の様子2(栗山高校)

講座では、ケアラードラマ『夕焼け』を視聴し、ヤングケアラーへの理解を促す内容にしました。

『夕焼け』はヤングケアラーだけではなく、ケアラーを含めた幅広い分野をテーマにしたドラマです。

※人権啓発DVD『夕焼け』

企画:兵庫県・(公財)兵庫県人権啓発協会 企画協力:兵庫県教育委員会 制作:東映株式会社

※ケアラードラマ『夕焼け』のあらましはこちらから

⇒ 人権啓発DVD『夕焼け』ちらし [PDFファイル/1.31MB]

子どもたちは、真剣にドラマを見入っていました。

その中で、ヤングケアラーへの理解と、気づきにつながっていることを願います。

また、より理解を深めるために、子ども家庭庁が配布しているヤングケアラーのリーフレットも、その一助になりました。

※リーフレットはこちらから

⇒ ヤングケアラーリーフレット(子ども家庭庁) [PDFファイル/2.67MB]

生徒からの授業の感想を紹介します。(一部漢字表記等に加筆修正しています)

・今回の授業を聞いて、自分と歳の近い人が親の代わりに子どもをお世話していたり、老人を介護している可能性があることを初めて知りました。そういうことをしていると勉強をする時間がなかったり、遊べなかったりと大変だということも知りました。結果として、私が考えたことは、無理をしないで助け合うことが大切だと思いました。私はヤングケアラーをしている人がいれば、できるだけ力になりたいなとも思いました。

・自分はヤングケアラーじゃないから、初めて聞いた時、あまりぴんとこなかったけれど、ヤングケアラーの人はとっても辛いとわかった。ケアラーの人でさえも辛いのに、心も体も成長中の子どもはもっともっとつらいとも知りました。これからは、自分には関係ないではなく、自分もなる可能性があるとしっかり頭の中に入れておきたいです。

・ヤングケアラーというものが何かわからなかったので知れて良かったです。自分もいつなるかわからない不安もありました。でも、今回授業でやってわかりました。みんなが不安を思っているんだなとDVDでもわかりました。自分の思いを他の人に伝えることも大切だと思いました。これからは、困っている時、大変な時、つらい思いをしている時に相手に伝える大切さもわかりました。

・ヤングケアラーの人は、自分がヤングケアラーっていうことに気づいていない人が多いことがわかりました。ヤングケアラーがどれだけ大変かということもわかりました。これから、自分がケアラーになることもあるし、周りの人たちがケアラーになるかもしれないから、もし周りの人がケアラーだったら寄り添ってあげられるような人になりたいです。

・ヤングケアラーは思ったよりも多く大変なんだとわかりました。相談できると言っても相談しづらいし困っている人も多いと思ったので、まだまだヤングケアラーのためにも色々なことが必要だと思いました。栗山町ももっと支え合いが大切だと思います。

・ケアラー本人は「全て自分でやんなきゃ」「家族のことだから他の人にたよったらだめだ」という責任感につぶされてしまい、そこを周りの人が「サポートする意思」や「頼っても大丈夫」ということを伝えてあげることが大切だと思った。

・もっとケアラーについて知る。周りにいるかもしれない。その子を助けてあげる。支えてあげる。助けてってしんどいって言える環境を作る。ケアラーズカフェは本当に賛成。安心できるように。

・全部自分がやらなきゃと精神的につらくなる。「人に相談しても変わらない。」は嘘。素直に打ち解けてみたら何か変わるかもしれない。いっぱいいっぱいにならないで、肩の力をぬいて世話とやりたいことの両立。いろんな感情がつみかさなってくる。SOSを出す。

・ケアラー、ヤングケアラーなどは、全く他人事ではなくて、誰もがケアが必要になるかもしれないし、誰もがケアラーにしれないと言うことがわかりました。子ども本人は、自分がヤングケアラーだと思っていないと知り、自分の周りで困っていそうな人がいたら、相談にのってあげるなど少しでも助けになることをしてあげたいなと思いました。“家族がみんな頑張っているから自分もがんばらなきゃ”と思うのではなく、一人で頑張るには限界があるから、私がもしこのような立場にった時には、周りの人にSOSを出して、一人で抱えこまないようにしたいと思いました。

・これからは、誰もがケアを必要とするかもしれないこと、またケアラーになるかもしれない。ケアラーになった時には、自分だったら気軽に相談できるかを考えてみるとなかなか相談できずにいると思う。相談できずにいる人はたくさんいる。理解することで自分が助けることができるきっかけとなると思う。今日の授業は、詳しく知ることができたし、考えることが増えたので良かった。

・少子高齢化によって支える立場の人が増加している中で、誰もがケアラーになるかもしれないことを自覚して支え合っていくことが大切だということがわかりました。DVDを見る中で、ヤングケアラーの子自身は気づいていないため無理をしてしまうから、周りの人が気にかけてあげるのはすごく大事なことなんだなと思ったし、先生みたいに(ケアラー)当事者だったからこそ気づける部分があるんだなと思いました。(ケアラー)当事者の人は、話しても変わらないと思っていたり、やりたいことができていない状況にあって、周りにきつくなってしまうこともあるけど、そこを理解してあげることが大切かなと考えました。自分ももしそういう人に会ったり、自分がなったら、SOSを出せるような勇気や家族と同じくらい自分も大切にすることを教えたり、自分も忘れないようにしたいなと思いました。