本文

令和4年度家庭教育講演会

令和4年11月17日(木)に総合福祉センター「しゃるる」にて、令和4年度家庭教育講演会(共催:栗山町・栗山町教育委員会・栗山町社会福祉協議会)が開催されました。

本年度の講演会は、「ヤングケアラーって知ってますか?~家族のケアを担う子どもたち~」として、現在各メディアでも注目されている「ヤングケアラー」をテーマといたしました。コロナ禍ではありましたが、学校関係者や教育関係者、医療・福祉関係者、地域住民の方など33名が講演会に出席されました。

※ 「ヤングケアラー」とは?

法律で定義されているわけではありませんが、一般的に「本来大人担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」とされており、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもを指します。

家族間でのサポートは大切ですが、子どもへの必要以上の負担は、学業への影響や、体調を崩してしまう事例が数多く挙げられています。

会場の様子

基調講演

基調講演は、島根大学法文学部法経学科教授であり、一般社団法人ヤングケアラーサロンネットワークの代表理事を務める宮本恭子教授より講話を頂きました。

島根大学 宮本恭子氏

宮本氏からは、ヤングケアラーが注目されている背景・要因としては、核家族化やひとり親世帯の増加、要介護者の増加、共働き世代などが増え、地域力の低下や家族によるケアが当たり前という文化背景がある。島根県には推定1,000人のヤングケアラーがいる。島根県が実態調査を行った。その分析をすると、ヤングケアラーは、その置かれている環境により、学習面で影響があることや、精神的な不調を抱えるケースが多いことが分かった。不安や孤独、逃げ出したいと感じている。また、不規則勤務の家庭にヤングケアラーが多いこともわかった。

ヤングケアラーの支援にあたっては、その前提として、家族のことは家族でしないといけないと思っている考え方や大人のケアラーの影に隠れてしまうこと、障がいや病気を持った家族のことを隠していること、また、子ども自身もケアの負担に気づきにくいことや、声を出しにくく、ケアをしている子どもの悩みを聞いてくれる人や場がないこと、子どもがケアをしていると大人は思っていないことなどが挙げられるという。

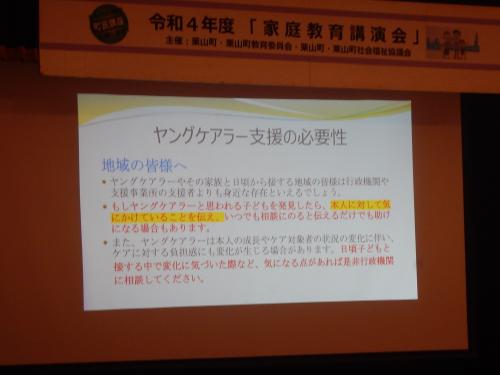

ヤングケアラー支援の必要性として、学校関係者や保健・福祉・医療関係者、地域住民に対して考えてほしいことは下記のとおり。

(1)学校関係者

普段接している子どもたちの中に、ヤングケアラーがいる可能性があることを理解してほしい。

(2)保健・福祉・医療関係者

支援を行う対象者の家族に、ヤングケアラーがいるかもしれないことを意識してほしい。また、ヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、その子どもを気にかけて、何かあれば耳を傾けてほしい。また、必要があれば他機関と連携してほしい。

(3)地域住民

ヤングケアラーと思われる子どもがいた場合は、本人に対して気にかけていることを伝える、いつでも相談にのると伝える。変化に気づいたら行政機関へ相談をしてほしい。

「ヤングケアラーではないか」という視点で、改めてヤングケアラーやその家族を見直してみてほしい。

支援にあたってのポイントは3つ

(1)見守り

自然な形での見守り。ヤングケアラーを見かけた時に、様子に変わりがないかを見守る。行政などへの情報提供など、支援が必要な状況に早めに気づけるような見守り。

(2)声掛け

いつもと違う様子があれば声掛けをする。日常的なあいさつでも、サインになり安心感につながる。家庭訪問だと話を聞けることもあり、訪問のきっかけになる取組みを工夫する。

(3)つなぐ

ヤングケアラーと思われる子どもに気がついたら、すぐに支援に繋げる必要があるか否かの判断が求められる。本人や家族に生命等心身に危険や重大な権利侵害がないかなどを確認し、児童相談所や自治体に連絡する。一人で抱え込まず、多くの人・機関・団体などにつなぎ、一緒に何ができるか考える。

これらの支援基盤を作るにあたっては、既存の会議体(要保護児童対策地域協議会、児童相談所の利便性の向上、重層的支援体制の構築)やヤングケアラーに特化する方法として、兵庫県神戸市の子ども・若者ケアラー相談・支援窓口の設置などを例として上げた。

今後は、行政計画での位置づけや、高齢、障がい、児童にとどまらない支援体制を作ること、地域に点在する子ども食堂や、子ども支援教室、児童館などを繋ぎ支援の網の目を密にすること、専門職やり行関係者を結び付けた多職種連携が必要であり、ヤングケアラー支援の「地域包括ケアシステム」をつくることを目指すべきだとし、栗山町でできることは何であるのか、関係機関のネットワーク構築などの必要性があるとして、全体をまとめた。

活動実践報告

当初、パネリスト4名によるパネルディスカッションを予定していましたが、内容を支援機関による活動実践報告に変更しました。報告者は、栗山町社会福祉協議会 本田徹事務局長及び栗山町子育て支援センター 宮林葉月センター長の両名が活動の実践報告を行いました。また、講演会出席者のうち、栗山町立栗山中学校井畑靖彦校長に学校現場の様子を伺いました。

栗山町社会福祉協議会 本田徹事務局長 子育て支援センター 宮林葉月センター長

栗山中学校 井畑靖彦校長

栗山町社会福祉協議会の本田徹事務局長からは、栗山町社協は、地域で誰もが豊かに暮らしていける「地域共生社会の実現」を理念の一つに掲げ事業を展開している。介護保険事業が始まった2000年以前から、高齢であっても、障害があっても自宅で暮らし続けたいご本人の気持ちを尊重できる環境を、ボランティアや福祉サービスを通じて生活支援を行っている。社会福祉協議会のケアラー支援に関わる12年の歴史があること。ケアラーの方々がお互いの思いを気軽に話すことができる場として、カフェの創設、またケアラーのサポートが必要な方々のところへボランティアによる訪問活動。さらにはケアラー相談員を2名配置し、気になることや困ったことなどを気軽に相談できる環境を整備してきたことを説明。支え合いの輪を広げる中で、町内には、もっと多くの「ケアラー」が必要ではないかと報告した。

※ケアラーには、こころやからだに不調のある人の「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」など、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人など無償でケアする人を指しますが、そのうち、気づかいのみをしている「ケアラー」のことを「気づかい」ケアラーといい、家族以外に、友人、知人など地域住民が「気づかいケアラー」になることもあります。

栗山町子育て支援センターの宮林葉月センター長からは、子育て支援センターは年間7,000人を超える親子が利用している。昨年より子育て世代包括支援センターを開設し、保健師、保育士、管理栄養士などが妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行っている。また、要保護児童対策地域協議会の調整機関としての役割を持ち、岩見沢児童相談所とも連携。過去、ヤングケアラーに関しての事例があった。思うことはひとつの所属で抱え込まないで、他職種他機関連携の大切さを感じた。栗山町では、高齢者・障がい・子育てなどの横断的な連携が必要なケースは重層的支援会議という家族単位で支援を行う体制づくりを行っている。町民から、栗山町にはヤングケアラーがいるのか、できることはないかという声があった。現在、小学校高学年、中学・高校生にアンケートを実施している。その中で対応策を考え、ケアラーに対しての啓発活動も行っていきたい。ケアラー問題を意識付けするチャンスと捉えたい。

栗山中学校井畑靖彦校長からは、現在、学校側でヤングケアラーと思われる生徒が、寝不足であったり、学業に影響している点がある。教員にはヤングケアラーに関する研修会を行った。現在、栗山町でヤングケアラー実態アンケートを実施しており、学校も協力したところであるが、その結果にとても関心がある。