本文

ヒグマの生態と痕跡の見分け方

ヒグマの生態的特徴や季節による行動の変化を知ることで、前もって被害対策を行うことができます。

ヒグマの生態や痕跡について紹介します。

ヒグマの基礎知識

分布

ヒグマは、北半球に広く分布し、様々な環境に生息しています。

日本では北海道にのみ生息しており、国内では最も大きい陸上動物です。

北海道では、5つの地域個体群に分けられており、栗山町のヒグマは、「日高・夕張地域」の個体群に属しています。

また、ヒグマは環境省レッドリストで「絶滅の恐れがある地域個体群(LP)」に指定されています。

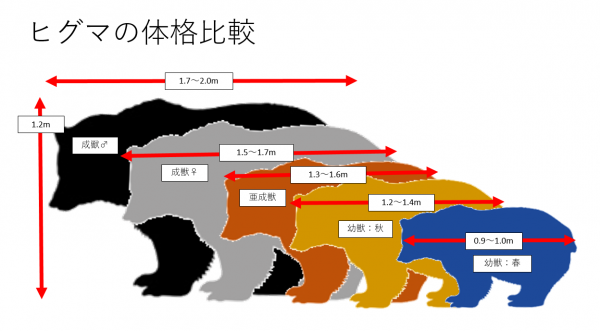

大きさ(道央の捕獲個体の実測値)

| 項目 |

成獣 |

成獣 メス 4歳以上 |

亜成獣 オス 2~3歳 |

亜成獣 メス 2~3歳 |

幼獣 0~1歳 |

|---|---|---|---|---|---|

| 体重(kg) | 150~260 | 90~130 | 70~120 | 120~150 | 35~90 |

| 体長(cm) | 165~200 | 150~170 | 130~160 | 120~150 | 95~140 |

| 胸囲(cm) | 105~140 | 90~100 | 80~105 | 80~90 | 55~85 |

| 体高(cm) | 85~110 | 75~85 | 70~90 | 60~80 | 45~80 |

| 前掌幅(cm) | 14~16 | 12~13 | 12~14 | 10~12 | 8~12 |

※オスの成獣は300kg以上になる個体もいます。

・性別、年齢、生息環境、地域、季節によって異なります。

▶体重の季節変動は大きく、年間で30%程度の増減があります。

・前掌幅が14cm以上の個体は「オス」の成獣の可能性が高いです。

※「前掌幅」とは前足の手のひらの大きさのことで、個体の性別や大きさ、年齢を推測するのに

非常に重要な指標です。

ライフサイクル

■ヒグマの一生

・誕生(出産)

ヒグマは冬眠している1~2月頃に冬眠穴の中で出産(1~3匹)します。(2~3年間隔)

生まれたばかりのヒグマは400~500g程度ですが、冬眠穴から出てくる頃には

4~5kgまで育ちます。

・成長

ヒグマは、母グマのみで1年半~2年半の間、子育てをします。

子グマはこの期間に母グマから生きる術を学び、のちに独り立ちします。

・親離れ(独り立ち)

独り立ちした子グマは、母グマから離れて生活するようになります。

特にオスは近親交配等を避けるため、遠く離れた場所へ移動しますが、この時期に市街地や

農村地域に迷い出てしまうことがあります。

・繁殖

独り立ちしたのち、メスは1~4歳、オスは2~4歳で性成熟を迎え、繁殖が可能になります。

5~7月はオスがメスを求めて動き回ります。

オスは繁殖のため、子グマを殺すこともあり、子持ちのメスにとっては危険な時期です。

この時期に子を守るため、オスの動き回る山林を避けて市街地や農村地域に出没すること

があります。

・寿命

ヒグマの寿命は一般的に20~30年と言われています。

最長で34年生きた個体も確認されています。

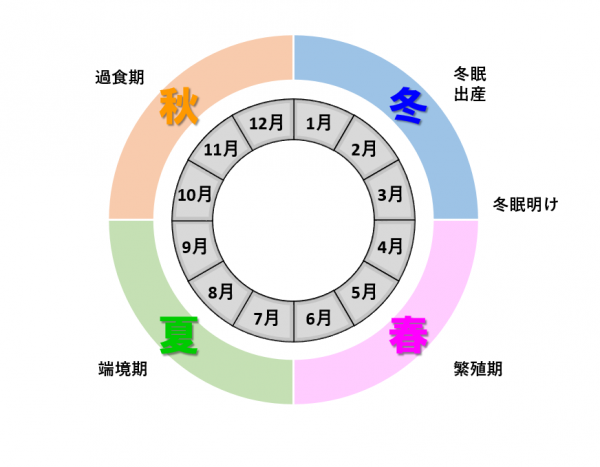

■ヒグマの一年

・3~5月:冬眠明け

冬眠から目を覚ましたヒグマが冬眠穴から出てきます。

冬眠中に出産した子連れの母グマは子を守ろうとするため非常に危険ですので

むやみに近づかないようにしましょう。

・5~7月:繁殖期

オスがメスを求めて広範囲を動き回ります。

子連れの母グマは子を守るため、山林部を避けて生活することがあります。

・8~9月:端境期(はざかいき)

森林内の食べ物が少なくなる時期で、栄養価の高い農作物が被害を受けやすい時期です。

・10~12月:過食期

冬眠に備えてたくさん食べ物を食べて栄養を蓄えます。

・12~3月:冬眠・出産

十分に栄養を蓄えたヒグマは冬眠穴で冬眠します。

妊娠したメスは冬眠中に出産し、春まで子育てをします。

ヒグマの生態・習性

優れた運動能力

ヒグマは成獣になるにつれて身体が大きくなり、体重が増加するため、木登りが苦手と

言われていますが、登ることはできます。

掘る、潜ることが得意で、20cm程度の隙間があれば成獣でも潜ることができます。

時速50~60kmで走ることができ、「逃げるものを追う」習性があるため、ヒグマを

目撃した場合は、焦らずその場から離れましょう。

嗅覚・視覚・聴覚・記憶力

■嗅覚

ヒグマの嗅覚は特に優れており、数キロ先の匂いや土中に埋まっている食べ物も嗅ぎ

つけることができます。

嗅覚は警察犬以上とも言われています。

残飯や生ごみは放置しない、決められた日にちに捨てることを心がけましょう。

■視覚

夜間でも活動するため夜目はとよく効きますが、視覚は人に劣ります。

こちらがヒグマを目撃しても気づかず、視線が合わないことがあります。

■聴覚

視覚が劣っている分、嗅覚と聴覚はかなり発達しています。

それを逆手にとって、ヒグマの生活域に入るときは鈴やラジオなどで音を出して

人間の存在をヒグマに気付かせるようにしましょう。

ただし、風が強かったり、川の水音などで人間の存在に気付きにくい場合があります。

風下で活動する場合は注意しましょう。

■記憶力

記憶力が良く、季節ごとの食べ物の場所や危険な場所は経験を通して学習し、記憶します。

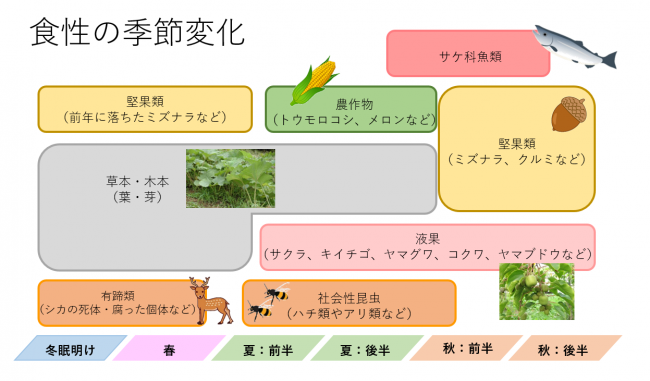

食べ物

ヒグマは食べ物への執着が非常に強く、食べ物があるときはなくなるまで執着します。(味を覚える)

シカの死体など、一度で食べきれないものを保存するため、周りにある土や枝などをかぶせて

「土饅頭(どまんじゅう)」を作り、その付近に留まりつつ時間をかけて食べます。

食べ物があるうちはヒグマも警戒しており、「土饅頭」に近づくのは大変危険ですので絶対に

やめましょう。

基本的には植物を中心とした雑食性です。現存量の多い植物を摂取し、巨体を維持します。

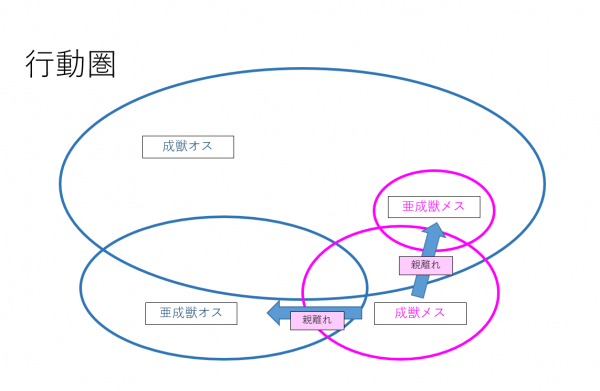

行動圏

ヒグマの行動圏はオス・メスにより異なります。

オスは広い行動圏を持つ傾向がありますが、メスは出生地付近に行動圏を形成します。

行動圏は、オスは数百平方キロメートル、メスは数十平方キロメートル言われています。

ただし、食べ物がある場所など、気に入った場所には執着します。

また、「なわばり意識」はそれほど強くありません。

※繁殖期は、オスはメスを求めて広く行動するため、オス同士の争いが起こることがあります。

ヒグマの痕跡

足あと・歩き方

ヒグマの足あとには5本の指(と爪)の跡が残ります。

前掌幅(前足の幅)を測定することで、個体の性別や大きさ、年齢を推測できます。

前足のあとに後ろ足をつくため、前足と後ろ足がセットで交互に足跡が残ります。

ヒグマの足あとと間違えやすいのがエゾシカの足あとです。

通常、幅6cm程度の足あと(蹄の形が残る)ですが、雨などにより周辺の土が崩れると、蹄の形は消え、足あとは大きくなります。

大きい足あと=ヒグマではなく、歩き方で見分けることができます。

爪跡

「ヒグマ」が木に登ったときの爪跡。 間違えやすい「エゾシカ」による角研ぎの跡。

指の幅に合わせて数本の跡が並んで残ります。 長く不規則に跡が残ります。

糞(フン)

ヒグマのフンは大きく、一度に出す量も多いです。

ヒグマは、消化能力が低いため、食べたものがそのまま出てくる場合が多く、臭いもそのままの場合が多いため、草本や堅実類を食べたときの糞は不快な臭いがほとんどしません。

ヒグマのフンと間違えやすいのがタヌキの「溜めフン」です。

タヌキは同じ場所にフンをする習性があるため、複数回のフンが溜まるとヒグマのフンと

同じくらい大きくなります。

ヒグマより消化能力が高いため、フンは不快な臭いがします。

また、消化しきれなかった動物の骨や木の実の種などが含まれていることがあります。

その他

〇栗山町

令和7年度 栗山町ヒグマ情報一覧

〇空知総合振興局

そらち・ヒグマ情報(令和7年)<外部リンク>