本文

栗山町指定文化財

栗山町指定文化財は、栗山町文化財保護条例(平成16年4月1日施行)に基づき「町にとって歴史上または学術上(芸術上、鑑賞上) 価値の高いもの」のうち、「町にとって特に重要と認めるもの」として保護するものです。これまで泉記念館、角田獅子舞、泉麟太郎君記念碑など全14件が指定されています。(令和7年1月31日時点)

目次

- 泉記念館

- 泉家文書

- 泉麟太郎君紀念碑

- 栗山親子獅子舞

- 栗山親子獅子舞(創設当時の用具)

- 角田獅子舞

- 「千瓢彫」本田数馬翁の遺作木彫の鮭

- 深鉢形土器

- 高木兼寛の書(掛軸)

- 乃木希典の書(掛軸)

- 角田村道路元標

- 角田神社奉納額(絵馬)「武内宿禰と誉田別命(応神天皇)」

- 水難溺死者供養之碑

- 雪薄紋蒔絵長持

泉記念館

有形文化財(建造物)

平成18年5月9日指定 1棟

明治31年建築、木造平屋建、茅葺屋根桁行(間口)13.65m 梁間(奥行)9.1m

最初の入植地室蘭から1888(明治21)年に当地に再入植した栗山町の開拓の祖、泉麟太郎が1898(明治31)年に建築した住居。1975(昭和50)年まで子孫が居住していた。

泉家文書

有形文化財(古文書)

平成18年5月9日指定 857部

江戸時代末期~昭和3年半紙判和綴・美濃判和綴

泉麟太郎は多くの公職を歴任し、江戸時代末期から和初期までの公私を問わず多岐に亘り文書を残している。これらの文書は、 泉麟太郎自身の事績のみならず、町(角田村)の歴史を知るために欠くことのできない貴重なものである。

泉麟太郎君紀念碑

有形文化財(歴史資料)※石碑

平成18年5月9日指定 1基

明治33年製作 (「角田村中一同」の寄附) (石碑)183cm×145cm×H340cm (台座)220cm×180cm×H 30cm

数多くの公職を歴任し、 水田造成のための水利事業を完成させるなど、僅か十数年で本町の基礎を築き上げた翁の功績を讃え、村民一同感謝の意をもって1900(明治33)年建立された。又、角田村戸長役場(当時)庁舎が由仁より独立し、角田に建設された年でもある。

栗山親子獅子舞

民俗文化財(無形民俗文化財)

平成20年2月15日指定

保持団体~栗山親子獅子舞保存会

昭和5年に栗山町の富山県人有志で組織された中越懇話会が故郷から用具一統を買い入れて始められ、「越中の踊り獅子 」と伝われる。それに勇壮な「加賀の勇獅子」とが一体となり栗山独自の親子獅子舞となった。

栗山親子獅子舞(創設当時の用具)

民俗文化財(有形民俗文化財)

平成20年2月15日指定 126点

所有者~栗山親子獅子舞保存会

角田獅子舞

民俗文化財(無形民俗文化財)

平成20年2月15日指定

保持団体~角田獅子舞

昭和28年、町おこしの団体「角田十交会」が中心となり四国讃岐地方の「二人立ち獅子舞」を原型とした舞を角田神社祭典に奉納した。その後角田獅子舞保存会が設立され、子ども獅子舞、青年獅子舞の2体制で継承されている。「足ねぶり」「浮かれ獅子」「かがり火舞」の創作舞がある。

「千瓢彫」本田数馬翁の遺作木彫の鮭(栗山町役場庁舎展示)

有形文化財(美術品彫刻)

平成20年11月26日指定 1点

長さ1.8m 幅45cm 材質 カツラ

栗山が発祥の地である木彫りの鮭は、1900(明治33)年、栗山町緑丘に入植した本田数馬(号:千瓢)が創始したもので、実物と見まちがう程精巧な作品は、 昭和天皇や各宮家、米大統領などに献上されている。栗山町庁舎に掲げられている大作は、本田翁の遺作で1963(昭和38)年の制作。役場庁舎が角田から移転新築されたのを記念し贈呈されたものである。

続縄文時代鳩山2遺跡「深鉢形土器」

有形文化財(考古資料)

平成21年10月13日指定 1点

出土の場所~栗山町字湯地30番地、48番地

発掘者~野村崇、藤本英夫平成21年3月に野村崇氏より栗山町へ寄贈(角田開拓記念館に展示)

1963年(昭和38年)、鳩山2遺跡より出土。紀元前後の約600~700年の稲作技術や金属器を使用する弥生文化は北海道には伝播せず、縄文時代を引き継ぎ、土器、石器を使用し漁労、狩猟を基礎とする独自の続縄文時代に入った。この土器は、高さ30cm、口径25cmのもので新冠町の大狩部式土器とほぼ一致する。

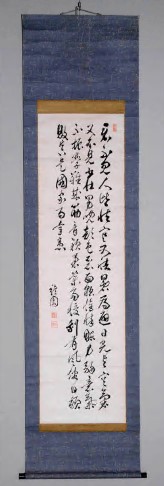

高木兼寛の書(掛軸)

有形文化財(書跡)

平成25年5月13日指定 1点

海軍の脚気病の克服に尽力「ビタミンの父」と呼ばれる。海軍軍医総監、貴族院議員に任ぜられ、後男爵。東京慈恵会医科大学の創設者でもある。1893年(明治26年)角田村(当時)に大規模農場を開き開拓初期の功労者の一人である。この掛軸は、体を鍛えず薬だけに頼る当時の若者たちの軟弱さを歎いている。

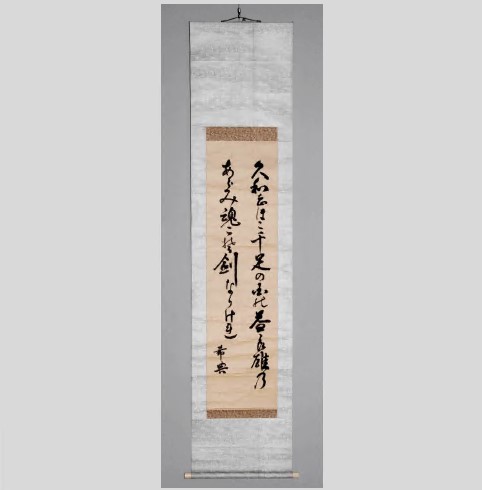

乃木希典の書(掛軸)

有形文化財(書跡)

平成25年5月13日指定 1点

日清・日露戦争で日本の勝利に貢献し、 明治天皇にその古武士的精神を愛され勅命で学習院院長に指名されるほどであった。後に伯爵に列される。 明治天皇薨去の大喪儀当日、妻の静子と共に自刃した。栗山町湯地の地名は乃木静子(幼名:湯地お七)の実兄湯地定基が拓いた農場名である。この掛軸は、心身を鍛えた男達こそが国を守る最大の力であると述べている。

角田村道路元標

有形文化財(歴史資料)

令和5年1月26日指定 1基

所在地:栗山町角田157-1 農村環境改善センター脇

大正8年に勅令第460号で公布された道路法施行令では、市町村単位での道路の起点・終点および町村の位置を示す指標として、道路元標の設置が義務付けられた。角田村道路元標は、国の「勅令第460号」で公布された道路法施行令や、北海道庁「告示第220号」、「内務省令第22号」などに設置が明記されている。また、旧角田村役場の所在地に建てられたものであり、道路に付属する基標であり、各市町村間の里程を示す指標でもある。

角田神社奉納額(絵馬)『武内宿禰と誉田別命(応神天皇)』

有形文化財(歴史資料)

令和5年1月26日指定 1点

所在地:栗山町角田165

角田神社奉納額の『武内宿禰と誉田別命(応神天皇)』は、大正6年に佐倉(堀田)農場から角田神社に納められたもので、絵馬の画題は伝説上の人物である武内が、後に応神天皇となる誉田別命を抱くのが描かれている。奉納額は、戦前栗山の農業では中心の大農場制度を間接的に記録する資料であり、また有力な大農場であった福井農場を継承した佐倉農場を、栗山で唯一確認できる資料であることや、佐倉農場、高木農場をはじめ、角田神社が地域の信仰の中心として住民や大農場とのつながりを示すものである。

水難溺死者供養之碑

有形文化財(歴史資料)

令和7年1月29日指定 1基

所在地:栗山町角田42番地 方田寺

明治31(1898)年9月、大雨によって増水した夕張川の流域を襲った大洪水は、栗山町内だけで40名以上、夕張川流域一帯で80名を越える犠牲者を出す大災害となった。

当時の角田村有力者は村内から篤志を集め、災害の翌年となる明治32(1899)年、方田寺境内に「水難溺死者供養之碑」を建立した。

本石碑は、現在に至るまで栗山町で発生した前例のない大規模自然災害の悲惨さを語り伝えていくものとして、また、自然災害への防災意識を高める「自然災害伝承碑」として、歴史を伝え治水対策などの教訓を風化させないための意義は大きい。

雪薄紋蒔絵長持

有形文化財(歴史資料)

令和7年1月29日指定 1棹

所在地:栗山町角田60番地4 泉記念館

明確に記された史料はないものの泉麟太郎の角田村(栗山町)移住までの経歴を総合的に判断すると制作された年代は江戸時代まで遡る可能性は大きく、保存状態の良さや丁寧な蒔絵、家紋と唐草紋が施された彫金は、美術工芸品としても高く評価できるものである。

また描かれている「雪薄紋」は、伊達家との結びつきを示すものであり、泉麟太郎と石川家、伊達家とのつながりを窺い知ることができる史料でもある。

そして何より、栗山町と宮城県角田市との結びつきの強さを時間や距離を越えて示す象徴的な史料として、価値は大なるものである。