本文

ヤングケアラー出前講座

子どもたちが家族のケア、きょうだいの世話や家事のお手伝いををする。

とても大切なことですが、その一方で、必要以上の負担が子どもたちの心身の不調や、場合によってはケア中心の生活のために、その将来の夢をあきらめなくてはならないことがあります。

子どもたちが必要な時に必要な支援を受けることができる社会の実現が求められます。

ヤングケアラー出前講座は

子どもたちが、その置かれている環境に「気づく」、そして困ったときに「発信できる力」を養うことを目的としています。

ヤングケアラーの理解を深めるために、栗山町では、町内の各学校の協力のもとヤングケアラー出前講座を令和5年9月よりスタートしました。

本年度は、町内の小学校3校、中学校、高校の合計5校に実施し、次年度もを開催を予定しています。

小学校編(対象:小学4年生)

令和5年9月21日(木)に栗山町立角田小学校、9月26日(火)に、栗山町立継立小学校、12月18日(月)に栗山町立栗山小学校のそれぞれ小学4年生にヤングケアラー出前講座を開催しました。

プログラムはオリジナルのものを制作しています。

「ヤングケアラー」という言葉が、レッテルを貼られたり、曲解されることもあるために、あえて触れずに実施しました。

子どもたちの身近なところで

「家族のために出来ることを考えて困ったときにどうしたら良いかを考える事」をコンセプトにして、子どもたちに講座を展開しました。

テーマは「家族のためにできること」

「お母さんが足を骨折したときに、子どもたちはどう思うか」

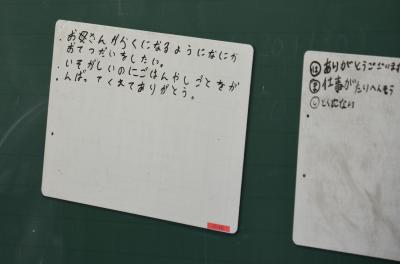

まずは、子どもたちは「家でどのようなお手伝いをしているか」「お母さんのことをどのように思うか」と、家事に対しての子どもたちがどのように捉えているのかを考えてもらいました。

講座の様子(継立小学校) 講座の様子(角田小学校)

講座の様子(栗山小学校)

真剣に考える子どもたちホワイトボードやクロームブックを活用して回答も学校や子どもたちによって様々でした。

子どもたちの「思うこと」

いつも疲れているや大変そう、母親への感謝の言葉もありました。

ここからが、「流れ」を変える出来事が起きます。

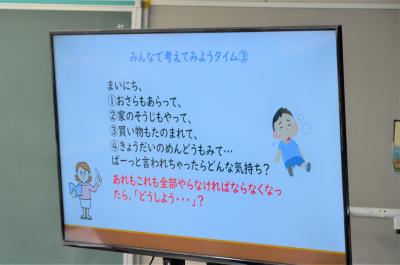

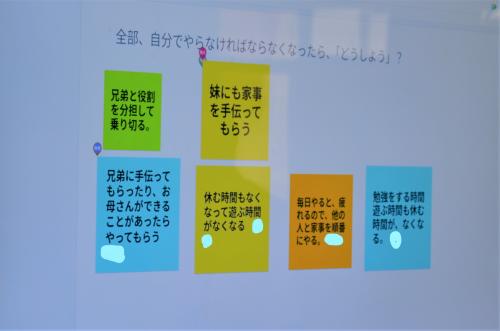

「お母さんの骨折がずっと治らない、なんでもひとりでしなくてはならなくなったらどうするか」

グループワークの様子1 グループワークの様子2

子どもたちの表情が変わりました。雰囲気も変わる。子どもたちの回答も色々ありました。

「きょうだい」に手伝ってもらうという声

勉強をする時間、休み時間、遊ぶ時間が無くなるという、不安から出てくる声

大切な家族の世話をすることは素晴らしいことですが、子ども自身の勉強や友人との時間も大切なことと併せて、そのために頼れる大人に「話をする」ということを伝え、身の周りに、そういう「友人」がいたときに何ができるのか声をかけること・人を思いやる気持ちを大切にすることを学んでもらいました。

自分の置かれている環境に「気づく」こと

困っていることを「伝える」こと

そのためのこれからの一歩が、この講座の時間であってほしいと願います。

子どもたちからの授業の感想より(一部漢字表記等に加筆修正しています)

・前まで、僕は困ったことを一人で抱え込んでいたけど、今の勉強で他の人に相談した方が楽になることがわかりました。何でもかんでも一人で抱え込むと辛い思いをしてしまうので妹にも手伝ってもらって自分も休むことが大事だと思いました。お母さんが大変なのに、遊ぶ時間を作ってくれるので自分も手伝いたいと思いました。

・「なるほど」と思ったところは、もし困ったときにどんな人に相談すればいいのかわかりました。

・今日の授業で家のことを全部やることはどれだけ大変なのかわかりました。

中学校・高校編

11月28日(火)に栗山中学校、12月20日(水)には、栗山高校で、ヤングケアラーの出前講座を開催しました。対象は、中学校及び高校も全学年を対象にしました。

中学校と高校では、プログラムの内容を新たに用意し、生徒に理解し考えてもらうことを中心とした内容にしました、。なお、高校では、グループワークを実施し、より内容を深めました。

講座の様子1(栗山中学校) 講座の様子2(栗山高校)

講座のテーマは4つ。

- ヤングケアラーはとてもまじめでがんばりやさんが多い。「やりがいがある」「楽しい」といっていても実際は、「つらい」「自分の時間がない」 等と思っている子どももいます。自分の進路・夢を諦(あきら)めている子どももいることを知ってほしいこと。

-

ヤングケアラーとはどのような子どもなのか。また、周囲から気づかれにくいことや、話を打ち明けにくい理由や背景があることを知ってほしいこと。

-

ケアをすることが問題ではなく、大人が担うようなケアの責任を負うことがいかに大変であることを知っててほしいこと。

-

ヤングケアラーを理解し、サポートすることのできる環境づくりが必要であることを知ってほしいこと。

このテーマに基づいて、ヤングケアラーの子どもたちはどのような環境に置かれているのかや、栗山町の実態調査の結果を説明し、ワークシートに生徒たちが考えたこと・感想などを書き込む形で講座を進めました。

ヤングケアラー出前講座ワークシート(高校) [PDFファイル/78KB]

特に、ヤングケアラーをより理解してもらうために、愛知県大府市福祉総合相談室作成の漫画「あなたはヤングケアラー?~相談してもいいんだよ~」を、同市相談室のご了解を得て活用し、生徒に読んで頂きました。高校では、特に生徒会執行部のメンバーに朗読してもらいました。

ヤングケアラーの漫画(栗山中学校) 朗読している生徒会執行部のメンバー(栗山高校)

高校でのグループワークでは、ワークシートの中の項目で、「 家族のケアを頑張っている友だちに、あなたはどんなことができますか?」を生徒に考えてもらい、グループ討議の後、発表しあいました。

★ 出てきた意見 ★

「1人でできること」では、「友達の変化に気づき声をかける」、「声をかけ、寄り添い相談にのる」という意見。

「友達としてできること」では、「協力したり、一緒にいる時間を楽しめるようにする」、「何ができるか一緒に考え、助ける」という意見。「シェアハウスする」という、友だち想いの意見もありました。

「みんなでできること」では、「楽しくて、相談しやすい雰囲気(づくり)」、「ヤングケアラーについて正し「理解してもらう」など。中には、「クラウドファンディングする」という目的意識の強い意見も出てきました。

聞いたことがあっても、深くは知らない現実を講座をきっかけに捉えなおす

そのことが、これからの気づきにつながります。

そして、生徒のみなさんが、何ができるかを真剣に考え、ヤングケアラーへの理解を深めていくことができる「時間」になりました。

グループワークの様子と発表(栗山高校)

生徒からの授業の感想より(一部漢字表記等に加筆修正しています)

・自分が今ヤングケアラーじゃないからと言って、その状況に置かれている友達を見捨てられないし、いつ自分がその立場になるかわからないなと感じた。

・テレビで少し見たことはあるけどここまでしっかりと聞いたことは初めてだった。友達がヤングケアラーだったら自分でできる範囲で手伝いたいと思った。そしてヤングケアラーの大変さがわかった。

・ヤングケアラーは若い人が世話をしているだけだと思っていたが、それだけではなく相談しにくく、一人ですべてを抱え込んでしまっていることなどに気づくことができた。ひとりではできることがすくないかもしれないけれども、みんなで協力することによってできることが増え、ヤングケアラーの力になれることを学ぶことができて良かった。

・ヤングケアラーと言う言葉は聞いたことがあったが、詳しくはしらなかったため、今回の講座で知ることができました。色々な人と情報交換して、みんなで全体で出来ることを話し合ったので、しっかり今回のことを今後に活かしていけたらいいなと思いました。

・ヤングケアラーという言葉は、何回か聞いたことがあったけど、今回この講座を聴いてこんな意味だったんだって初めて知ったので、良い勉強になりました。このような周りに気づかれにくい問題は教えてもらうだけで、気づくことができるきっかけとなるので、今回の講座を聴けて良かったです。もっと周りに知ってもらいたいことなので、今後ヤングケアラーの方がいたら、習ったような対処を頑張りたいです。