本文

キャンパスライフ~学びの足あと~ お世話になった方へ感謝の気持ち

2月の大森さん(第34期2年次)

《根室高校卒》

お世話になった方へ感謝の気持ち

根室市出身の大森さん。根室高校在学時、クラス担任からの紹介がきっかけで介護学生となりました。「当時は就職も考えていましたが、町に来て多くの人と関わることができる学校で学べてよかったです」と話します。

2年間を振り返ると「補習や単位で周りに心配をかけてばかりです」と語る大森さん。そんな彼を支えたのは先生の存在でした。「常に気にかけていただき、マンツーマンで勉強や生活面でもサポートしてくれた。感謝しかありません」と笑顔を見せます。

4月からは、介護福祉士として就職する大森さん。「利用者さんの本音を汲み取り、伝えられる代弁者のような存在になりたい」と目を輝かせていました。

(2023年3月号広報くりやま掲載)

(追加掲載:令和5年3月11日卒業式「お世話になった先生と」)

1月の竹生さん(第35期1年次)

《長沼高校卒》

経験から更なる成長へ

竹生さんは恵庭市出身。長沼高校を卒業後、栗山町で介護福祉士を目指すことを決めました。

「祖母と話したり、身の回りのお手伝いをする機会が幼い頃からあり、楽しさややりがいを感じたのが、介護福祉士を目指したきっかけです」と話します。

入学前は人前で話すことが苦手だったという竹生さん。「ボランティアや実習の報告会、グループワークを経験することで人前で発表する苦手意識がなくなった」と話し、自身の成長を実感している様子でした。

最後に、自分が目指す介護福祉士の理想像を聞くと「利用者さんを常に観察し、頼りにしてもらえる介護福祉士になりたい」と笑顔で話していました。

(2023年2月号広報くりやま掲載)

12月の山本さん(第34期2年次)

《岩見沢農業高校卒》

この学校に入学して本当によかった

岩見沢市出身の山本さん。岩見沢農業高校在学中は、高卒で地元の福祉施設への就職を希望していましたが、施設職員さんから「栗山にある介護学校で専門的なことを学んでから一緒に働かないか」と背中を押され入学を決めました。「進路が決まったのは12月でした。すごくバタバタでしたね」とお茶目に語ります。

「進学して本当によかった」と話しており、同級生との日常や施設での実習など、これまでの学びに手応えを感じているとのことです。

先日、就職活動を終え、約束の施設で働くことが決まった山本さん。「介護福祉士になるための国家資格試験が1月にあります。全力で臨みたいです」と笑顔で話していました。

(2023年1月号広報くりやま掲載)

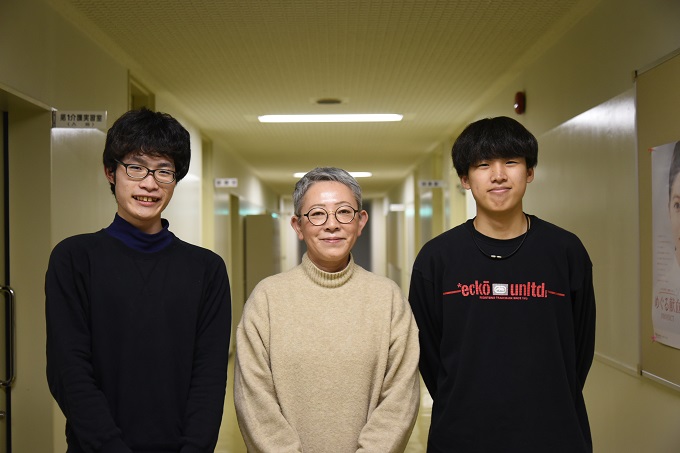

11月の坂牛さん《札幌西陵高校卒》、中村さん《公共職業訓練生》、向平さん《津別高校卒》

(共に第35期1年次)

1年次の実習を終えて

今年度入学した坂牛雄太さん、向平広真さん、公共職業訓練生の中村良子さんの3人は、特別養護老人ホームくりのさとで1年次の実習を終えました。

2回の実習を終えた3人は「一人ひとりに対し、適切な支援をする介護福祉士の専門性の高さを学べました」「介助などをする際に、利用者さんへの声かけの大切さを感じました」「介助をする必要性を理解することができました」などと話し、現場で必要なスキルを学んだ様子でした。

実習先の特別養護老人ホームくりのさとでは「家族のような温かさがあり、利用者さんの笑顔が多く素敵な施設でした」と3人は口を揃えて言います。

最後に、それぞれ今後の目標について聞くと、坂牛さんは「知識、経験、積極性を持って学習に取り組んでいきたいです」、中村さんは「常に学び続けることを忘れず、利用者さんを笑顔にできるようになりたいです」、向平さんは「技術、知識を身に付けて一人の介護福祉士としてみてもらえるように頑張りたいです」などと笑顔で話していました。

(2022年12月号広報くりやま掲載)

10月の八田さん(第34期2年次)

《岩見沢農業高校卒》

一人ひとりに寄り添う介護福祉士に

八田さんは岩見沢市出身。岩見沢農業高校を卒業後、栗山町で介護福祉士を目指すことを決めました。

「身近に障がいを持った友人がいたことから、福祉に関心を持ち介護の道を選びました」と話します。

高校では、ボランティア部部長として東北の復興支援をメインに活動。ボランティアを通して「地域の方の暖かさを肌で感じ、人の力になりたいと改めて思いました」と振り返ります。

これからの目標を聞くと「施設の利用者さんに寄り添って、一人で出来ることを継続するためのサポートをしたいです」と話すと同時に「残りの学校生活では、町民の方との関わりを大切にしたいです」と話していました。

(2022年11月号広報くりやま掲載)

9月の佐藤さん(第35期1年次)

《江別高校卒》

ボランティアを通して地域で活動を

佐藤さんは、札幌市出身で江別高校を卒業後、栗山町で介護福祉士を目指すことを決めました。「たくさん勉強して、大好きなおばあちゃんの介護を私が行いたいです」と将来の夢を語ります。

昨年行われた年7回のオープンキャンパスすべてに参加したという佐藤さん。「先生や先輩たちにとても良くして頂いたので、この学校で学ぶことを心待ちにしていました」と当時を振り返ります。

現在は学校の授業のほか、清掃活動や子どもたちとの交流など、ボランティアにも積極的に取り組んでいるとのこと。「人の温かさを常に感じる栗山町が大好きです。これからも地域で積極的に活動したいです」と笑顔で話していました。

(2022年10月号広報くりやま掲載)

8月の米澤さん(第35期1年次)

《美深高校卒》

学びを深め理想の介護福祉士に

米澤さんは美深町出身で美深高校を卒業後、栗山町で介護福祉士を目指すことを決めました。

「最初は地元で就職予定でしたが、介護の求人の多さやオープンキャンパスで栗山の良さを知ったのが進学のきっかけです」と話します。

7月に1年次最初の実習が終了。「コミュニケーションを取る難しさを肌で感じ、介護の大変さを実感しました」と振り返り、「10月の実習は介助などの実技も加わるので、現場で学べる機会を大切にしたい」と意気込んでいます。

最後に、自分が目指す介護福祉士の理想像を聞くと「利用者さんの細かい変化に気づき臨機応変に対応できるようになりたい」と笑顔で話していました。

(2022年9月号広報くりやま掲載)

7月の依田さん(第34期2年次)

《枝幸高校卒》

地域に根差した介護福祉士を目指して

枝幸町出身。枝幸高校を卒業後、小学校の頃から憧れていた介護の道を志そうと、栗山町での学びを選びました。

「進学を決めたのは資格取得を助言してくれた高校の先生や、オープンキャンパスで介護学校の雰囲気の良さを肌で感じたのがきっかけです」と話します。

7月に2年次最後の実習が終了。介護の現場で働く職員たちの姿を見て「忙しい中でもコミュニケーションを常に大切にしていた。まだまだ私は消極的な面があるので、学んでいきたい」と振り返ります。

これからの目標を聞くと「人の暖かみを感じる栗山町で多くを学び、地域に根差した介護福祉士になりたい」と笑顔で話していました。

(2022年8月号広報くりやま掲載)

6月の中林さん(第35期1年次)

《檜山北高校卒》

喜びを感じながら学びを深める日々

今金町出身。檜山北高校を卒業後、今年4月より栗山町での生活がスタートしました。

友人から「自身の優しさ」について褒められる事が多く、自身の性格を活かせる仕事として、介護に魅力を感じたという中林さん。

高校時代と環境は大きく変わったものの「毎日がとても新鮮で、好きな分野を勉強できることに喜びを感じています」と語ります。

今後も1年次の介護施設実習など学びの日々は続きます。

「新たな仲間や憧れの先輩、個性豊かな先生方との出会いに感謝し、将来につながる学びを深めて行きたいです」と笑顔で話していました。

(2022年7月号広報くりやま掲載)

5月の藤田さん(第34期生2年次)

《札幌月寒高校卒》

成長を実感できる実習を!

5月11日から6月27日まで、32日間の二年次介護福祉実習が始まりました。

一年次の実習ではコミュニケーションスキルの基本を身に付けることや、介護場面を通して技術の基本を学びました。

今回、新たな施設での実習に不安や緊張もありますが、与えられる課題への取り組みだけではなく、主体的に自分で考え行動していきたいです。

更に、メンバーと協力し合い切切磋琢磨しながら何事にも全力で取り組み、自分が成長できたと実感できる充実した実習にしたいと思います。

そして、将来福祉の現場で活躍し、職場内や利用者さんとそのご家族からも頼られる介護福祉士を目指していきます。

(2022.6月号広報くりやま掲載)

4月の國谷さん(第34期生2年次)

《恵庭北高校卒》

頼られる寮長を目指して

栗山で寮生活を始めて1年が経ちました。4月からは介護学校の1年生に加え栗山高校の生徒も入寮し、新しい共同生活が始まるなか、私は学生寮の寮長となりました。

寮での生活環境は大きく変わりました。食事を作る方が来てくださるようになり、毎回愛情のこもった、出来たてのとても美味しいご飯を提供していただいています。

部屋の内装も新しくなり、階によってピンクやブルーなどの色違いの壁紙となり、さらに大きな収納棚が取り付けられ、とても快適に過ごしています。

これから寮長として、寮生が快適に過ごせるように、また、下級生の良き相談相手として親身になりながら、寮生活を支えてくれる方々に感謝の気持ちを忘れず、残り1年を過ごしていきます。

(2022.5月号広報くりやま掲載)

3月の高田さん(第34期生1年次)

《更別農業高校卒》

1年間を振り返って

高校3年生の時、副担任の先生から勧められて介護福祉学校を知り、町のバックアップや学校全体の雰囲気の良さに惹かれ、一目で入学する事を決めました。

この1年間の学習を通し、介護の基礎的知識・技術・専門性、利用者の気持ちを考えて関わることの大切さなど、多くのことを学びました。また、ボランティアでは幅広い年代の方と関わり、柔軟に対応することを知るなど、視野を広げる機会にもなりました。

今は、新たに自治会長としての役割を担い、行事や学業に専念できる環境づくりに役員と協力して取り組んでいます。4月からは新2年生として更に勉学に励み、人間性を高め「この人に介護されたい」と思ってもらえる介護福祉士を目指して頑張ります。

(2022.4月号広報くりやま掲載)

2月の神原さん(第33期生2年次)

《月形高校卒》

2年間の学校生活を振り返って

2年間を振り返ると、とても濃い学校生活だったと感じます。

コロナ禍により例年通りではないスケジュール、感染対策をしながらの介護実習や介護実技試験、介護福祉士国家試験など、さまざまな試練がありました。私一人では何も突破できなかったと思いますが、同じ志をもつ仲間と励まし競いあったからこそ、乗り越えることができました。

ここでの日々は私の宝物です。現場でも周りの方を大切にし、連携して介護の道を究めたいです。

コロナ禍にも関わらず充実した学校生活を送ることができたのは、教職員の皆さん、地域の方々、そして家族のお陰です。お世話になった方々に恩返しができるよう、社会人としての責任と自覚を持ち、今後も努力していきます。

(2022.3月号広報くりやま掲載)

1月の細川さん(第34期生1年次)

《真狩高校卒》

私の長所を生かした進路選択

小学生の頃、福島県で東日本大震災を経験し、両親と自主避難という形で北海道での暮らしが始まりました。命の尊さを知った経験から、私の長所である優しさを生かせる仕事に就きたいと、真狩村から入学し今日に至っています。

栗山の生活も約1年が過ぎ、目標を共にする友人にも恵まれ楽しい日々を送っています。印象に残っているのは、授業で学んだ知識や技術を現場で活用する介護実習。緊張と不安の連続でしたが、利用者様に名前を覚えて頂けたことがうれしく、少しずつ自信も芽生えています。

来年度は医療的なケアなど、より学習の幅が広がります。1年後には国家試験があるので、これまでの学びを生かし、気を抜かず頑張っていきます。

(2022.2月号広報くりやま掲載)

12月の千葉さん(第33期生2年次)

《岩見沢緑陵高校卒》

4年間で二つの国家資格取得を目指します!

東京の日本社会事業大学3年次編入試験に合格しました。専門学校を経由することで、大学卒業時に多くの資格を取得し、学費が安く抑えられます。自分は2年後に介護福祉士と社会福祉士の二つの国家資格を取得し、就職活動に繋げたいと考えています。

栗山では介護の学びを通し、人の可能性を信じる本人主体の支援を学びました。この学びを土台として、大学では地域福祉を学び、卒業後は地元に戻り、誰もが安心して過ごすことのできる地域づくりに関わりたいです。

栗山での学び、さまざまなボランティアを通して夢が広がりました。大学に進学できるのは、家族、先生方、仲間のサポートがあったからです。感謝の気持ちを忘れず、夢の実現に向けて励みます。

(2022.1月号広報くりやま掲載)

11月の廣瀬さん(第34期生1年次)

《長沼高校卒》

介護福祉実習報告会を終えて

11月15日に実習報告会が実施されました。1年次としては、7月と10月の計5週間の基礎実習、実践実習を経て、それぞれの学びを学生間で共有する場としての報告会でした。

私は報告会の司会者を務めさせていただきました。準備する中、スムーズな進行や臨機応変な対応が出来るかなどの不安がありました。ですが、実習中の経験や指導内容など、緊張する中でも積極的な意見交換や質疑応答が行われ、多くの情報共有や新たな学びに繋がる報告会になりました。

多くのことを学ばせて頂いたご利用者様や職員の方にあらためて感謝しています。2年次の実習に向け、新たな目標を持ち、これからの学校生活を過ごしたいと思っています。

(2021.12月号広報くりやま掲載)

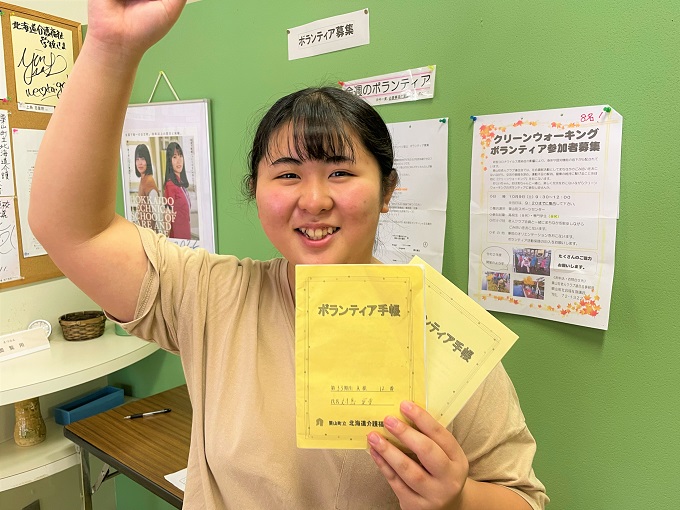

10月の対馬さん(第33期生2年次)

《根室高校卒》

ボランティアをがんばっています!

私は介護福祉学校に入学してから今までの成績は決して良くないですが、人一倍ボランティア活動に力を入れてきました。

ハサンベツ里山など、地元では体験できないボランティアがたくさんあり、年齢も考え方もさまざまな人たちと触れ合い、お話を伺いました。

町民の方は初参加の私たちにも優しく丁寧で、「お疲れ」という言葉と共に頂いたジュースや、気さくに声をかけてくれる温かさがうれしくて、いつの間にか学校で一番ボランティアに参加している学生になりました。

人や地域との関わりから、人生に大事なことをたくさん学べました。卒業まで半年ですが、これからも町の方と出会えるボランティアに参加したいと思っています。よろしくお願いします!

(2021.11月号広報くりやま掲載)

9月の須藤さん(第34期生1年次)

《札幌龍谷学園高校卒》

報・連・相の大切さを身近に学ぶ

私は介護福祉士を目指し学ぶため、町内にある学生寮で生活しています。学校では人と関わるうえで必要なコミュニケーションや尊厳の理解、生活支援技術など、さまざまな科目を通して学んでいます。

多くの学びの中で、特に「報告」「連絡」「相談」は大切です。例えば、寮の食事当番では開始時刻や遅刻の連絡を迅速に行うこと。また、寮内の相談を管理人の方にすることで快適な寮生活に繋がるなど、身近な生活の中でも活かされていることに気付き、大切なことだと実感しています。

介護福祉士において「報連相」は基礎です。これからも学んだことを日々の生活で活かし、基礎を身に付け理解を深め、新しい発見などを楽しみながら学習していきたいと思います。

(2021.10月号広報くりやま掲載)

8月の谷口さん(第33期生2年次)

《おといねっぷ美術工芸高校卒》

福祉とモノづくりで地域貢献

介護学校では地域活動研究という科目があります。私は生活支援グループとして活動し、学生6人で、町職員や地域おこし協力隊の方と協力しながら、3Dプリンターを用いて、暮らしに役立つモノづくりの可能性について学んでいます。

介護学生は実習やアルバイトで高齢者施設に行く機会が多く、施設で暮らす、または働く方々の、小さな困り事の解決に役立つ製品が作れないかと考えています。また、福祉とモノづくりに携わる専門職の方を招き、講話をいただいて知見を広めました。

これらを通して、町民の皆さんが感じている、困り事の解決に役立つモノづくりに繋げたいです。栗山で学んだ介護や福祉の知識を還元できるよう頑張ります。

(2021.9月号広報くりやま掲載)

7月の加藤さん(第34期生1年次)

《奈井江商業高校卒》

経験を活かすことの大切さ

私は4月に栗山で暮らし始めました。地元を離れての新しい環境にも少しずつ慣れてきていると感じています。

5月と6月には、オープンキャンパスの運営ボランティアに参加しました。オープンキャンパスではベットメーキングの実技を披露することになり、最初は上手にできなかったため、放課後の時間を使って繰り返し練習をしました。

私は高校生の時に生徒会役員の活動をしていて、事前準備でリーダーシップを発揮するなど、経験を活かすことができました。これから初めての実習が始まりますが、今までの学習や経験を活かし、たくさんの利用者の方と関わり、コミュニケーション力を更に高めていきたいと思います。

(2021.8月号広報くりやま掲載)

6月の金子さん(第34期生1年次)

《厚岸翔洋高校卒》

充実した学校生活

私は現在、一人暮らしをしています。親元を離れ一人栗山に移り住み、入学当初は不安でいっぱいでしたが、毎日笑顔で挨拶をしてくれる先輩や優しく指導してくださる先生方の支えがあり、クラスメートとも毎日真剣に授業に取り組み、介護について話し合う中でいつしか不安は消えました。入学から2カ月が経った今、毎日充実した時間を過ごしています。

最近、演習でベッドメーキングを習い、技術の習得だけでなく、利用者のことを思いながら心を込めて丁寧に介護を行う大切さを学びました。7月には基礎実習が始まります。不安や緊張もありますが、これまで学習したことを活かし、実際の現場でたくさん学べることを楽しみにしています。

(2021.7月号広報くりやま掲載)

5月の小竹さん(第33期生2年次)

《岩見沢農業高校卒》

笑顔を引き出す介護福祉士に

5月から行われる2年次の実習では、高齢者施設実習に加え、障害施設実習、居宅サービス実習など、様々な実習が行われます。

1年次の高齢者施設実習では、利用者一人ひとりにあったコミュニケーション方法や介助方法など、沢山のことを学び実践できました。コミュニケーションに苦戦した部分もありましたが、施設職員や教員などさまざまな方からアドバイスや指導をいただき、多くの利用者とお話しできました。

2年次では1年次に得た知識や技術を活かし、利用者さんの笑顔や活力を引き出せるコミュニケーションや介助に挑戦したいです。コロナ禍で実習させていただけることに感謝し、介護福祉士を目指して成長できるよう頑張ります。

(2021.6月号広報くりやま掲載)

4月の伊藤さん(第33期生2年次)

《美唄尚栄高校卒》

ハサンベツ里山のボランティア

昨年は、コロナ禍によりさまざまな活動ができない中、秋ごろからハサンベツ里山のボランティア募集が始まりました。人気のボランティアで、自分はこれまで4回参加しました。参加した学生たちは、町の方々と触れ合いながら、楽しく一生懸命作業しました。

3月には高橋慎さんの特別講義を聞きました。「ハサンベツ里山を高齢者や障がいのある方が訪れ、楽しみ、元気回復の一助となる場所にしたい」という話を聞いて、里山づくりは福祉だと思いました。里山は障がいや年齢に関わらず、すべての人が集まるための場所。今年は気持ちを新たに、より積極的に自分たちの介護の知識を活かしながら、里山づくりに参加しようと思います。

(2021.5月号広報くりやま掲載)

3月の松下さん(第33期生1年次)

《湧別高校卒》

地域に寄り添う介護を目指して

私は去年の4月に遠方の親元を離れ、栗山町で介護福祉士になるため勉強に励んでいます。

ボランティア活動への参加などを通じて、町民の皆さんが町の取り組みに積極的に参加されている印象を受けました。介護福祉士を目指す私たちは、地域の方々と関わる機会を大切にし、皆さんが生活で大切にしているものを知ることで、一人ひとりの想いに寄り添った介護に繋がると考えます。

2年次からは、新しく「地域活動研究」という栗山町をフィールドにした授業が始まります。地域と向き合った授業、町内でのボランティア活動、イベントへの参加を通じて、介護の知識・技術だけでなく、介護福祉士として地域で活躍する意義や、どんなことが必要とされるのか学びたいです。

(2021.4月号広報くりやま掲載)

2月の出村さん(第32期生2年次)

《大樹高校卒》

その人らしさを支える介護

2年間を振り返って、介護とはとてもやりがいのある仕事だと、あらためて感じています。

私は、これまで実習で多くの利用者との関わりから、その方が発した言葉にどのような思いが込められているか、その方の立場で考え、一人ひとりを尊重した丁寧な言葉掛けや対応を大切にする介護を意識し、実践しました。結果、たくさんの方から笑顔で「ありがとう」と言っていただきました。

介護福祉士が生活支援の役割を担うということは、利用者一人ひとりが「その人らしく生活していくことを支える」ということ。これからも、心から穏やかな笑顔でその人らしく日々を送るためには、どのように関わるべきかを追求しながら、介護福祉士の仕事に向き合っていきます。

(2021.3月号広報くりやま掲載)

1月の吾妻さん(第33期生1年次)

《栗山高校卒》

困難あり、感謝ありの1年間

令和2年は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、皆で協力し合う1年でした。

緊急事態宣言による1カ月半の休校措置の影響は現在も続き、12月は実技試験や学科試験がぎっしり詰まっていて、土曜授業もあり、とても大変でした。しかし、だからこそ、仲間と早朝から放課後まで実技練習や勉強に励み、試験を無事乗り越えられました。

また、すべての授業を対面で行えたのは、教職員と学生が感染症対策を徹底したからです。コロナによる不安や戸惑いはありますが、周囲と協力すれば乗り越えられると考えられるようになりました。

現在、私たちはそれぞれの施設で実習を行っています。実習させていただけることを多くの人に感謝しつつ、全員でさらに一歩、成長できるように頑張りたいです。

(2021.2月号広報くりやま掲載)

12月の清水さん(第32期生2年次)

《社会人入学》

社会人経験を経て介護の道へ

私は以前、会社員として働いていましたが、両親の介護について考えるようになったことがきっかけで、介護の仕事に興味を持ち始めました。介護を必要としている方々の助けになりたいという思いと、経済的な負担が少ない点が決め手となり、入学を決意しました。

11月、新型コロナウイルスの影響により延期されていた、介護施設での6週間の実習を無事に終え、報告会を行いました。私は実習先で介護の実践を通して学んだ、利用者の立場になって考え、意思を尊重する重要性について発表しました。今後も実習で学んだことを忘れず「利用者の思いを尊重した介護」ができる介護福祉士を目指します。

社会人を経て介護の道を歩み、充実した学生生活を過ごすのもあとわずかになりました。残された期間を悔いの無いよう、一日一日大切に過ごしていきます。

(2021.1月号広報くりやま掲載)

11月の千葉さん(第33期生1年次)

《岩見沢緑陵高校卒》

夢の実現に向けて

入学して半年が過ぎ、自身の変化と成長を感じています。

介護福祉学校の1日体験入学は、学生が企画や進行をし、リーダーが中心となって進めます。このリーダーを任された私は、人前での発表は苦手でしたが、表情、声の大きさ、トーン、抑揚を意識的にコントロールすることを学び、実践することで自信が持てるようになりました。また、学生同士の協力がよく、企画も大成功でした。良い仲間に恵まれ、お互いに励ましあいながら困難を乗り越えることが出来る環境の中、卒業後は大学編入し、地域福祉を学びたいと、夢が広がっています。

これからもボランティアや町の行事を通して、町民の方々と深く交流し、福祉を学び、地域に貢献していきたいです。

(2020.12月号広報くりやま掲載)

10月の松平さん(第33期生1年次)

《栗山高校卒》

介護実技演習が始まって

私たち1年生は、コロナ禍という例年とは違った環境で学校生活がスタートしました。最初は戸惑いや不安がありましたが、今は環境にも慣れ、充実した学習ができています。

9月からは実技の授業が始まりました。自力で寝返りが難しい利用者に対する体位変換では、腰を落とす、肘をテコとするなどのポイントを押さえることで、介護者の負担が少なく、利用者にも安全な介助ができることが分かり、動作の一つひとつに意味があると実感できました。

1月からは初めての実習が始まります。主体的な実習にできるよう、今のうちから実技練習をしっかり行い、着実に知識と技術を身につけ、準備を整えたいと思います。

(2020.11月号広報くりやま掲載)

9月の遠藤さん(第32期生2年次)

《美唄尚栄高校卒》

学校祭で感じた協力と連携

今年の学校祭は日程が縮小となりましたが、無事に終えることができました。当日はオープンキャンパスも同時に開催され、卒業生の協力もありました。介護福祉士を目指す高校生や家族の方に、学校の紹介や介護の魅力はもちろんのこと、栗山で介護を学び仕事に就き感じている介護のやりがいや社会人としての現在の状況を伝えてもらうなど、介護の仕事を身近に感じてもらうことができたと思います。

私も学生一人ひとり役割を持ち協力しながら準備する様子や卒業生の活躍の姿を見て、あらためてさまざまな形での協力と連携が大切だと感じました。

これから始まる実習でも、お世話になる施設の方や共に学ぶ仲間と協力や連携を図っていきたいと思います。

(2020.10月号広報くりやま掲載)

8月の佐藤さん(第32期生2年次)

《厚岸翔洋高校卒》

医療的ケアと利用者への思い

食事や呼吸がこれまでのようにうまくできなくなった方に対し、痰の吸引や経管栄養を行う「医療的ケア」があります。食事などの方法が変わっても、欠くことのできない生活を支える行為として、医療職と連携しながら行います。授業では救急蘇生法、喀かくたん痰吸引、経管栄養などを詳しく学び、実技試験では定められた時間内で、正確な手技・手順、適切な言葉掛け・利用者の立場に立った丁寧な関わりができなければ、合格できません。安全に行うことはもちろんですが、分かりやすい丁寧な言葉掛け、ねぎらい、協力動作への感謝、乱れた衣服をさりげなく整えるなど、私たちは日々の練習の中で、常に利用者と同じ目線で、その気持ちを考えながら介護に取り組んでいます。

(2020.9月号広報くりやま掲載)

7月の前田さん(第32期生2年次)

《栗山高校卒》

コミュニケーションの大切さ

私は自分から積極的に人に話しかけることが苦手でした。しかし、さまざまな授業や演習から、言葉や言葉以外の方法、接遇、その方の思いに目を向けた関わり方などを学び、少しずつコミュニケーション技術を身に付けることができていると思います。

1年次の実習では、言葉を発することが難しいご利用者に対して、ジェスチャーを読み取ったほか「はい」「いいえ」で答えられるよう工夫することで、利用者の笑顔や思いを引き出しながら会話を楽しむことができ、とてもうれしく思いました。

介護福祉士は対人援助職であり、コミュニケーションは大切な技術の1つです。これからも多くの人と関わりを持ち、専門職としての技術を高めていきたいです。

(2020.8月号広報くりやま掲載)

6月の梅津さん(第32期生2年次)

《栗山高校卒》

自身の成長を目指して

入学後1年半で、自分の中にある介護のイメージが大きく変わりました。きっかけは、実習で障がい者の方と関わったことです。身体に障がいがあり、生活すべてに介助を要する状況でも、自らの意思で明るく生きる姿に感動しました。あらためて、この道を選択して良かったと感じています。

今年からは、栗山をフィールドにした「地域活動研究」という、北海道介護福祉学校にしかないゼミ活動が始まります。先進的な学習や、栗山ならではの学びができる環境を整えてくださる皆さんに感謝です。人との出会いや経験を大切に、これからも自分自身の成長を目指したいと思います。

(2020.7月号広報くりやま掲載)