本文

【文部科学省委託事業】令和5年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」 成果報告

「専門学校と高等学校の有機的連携プログラムの開発・実証事業」

福祉のまち「くりやま」独自の取組

福祉・介護分野における中核的人材養成に向けた高専一貫教育プログラム開発・実証事業

本町では、北海道介護福祉学校を核として、栗山高等学校や介護事業所を含めた協働体制を構築し、地域社会のニーズに対応した人材育成を目指す新たな取組について 調査・検討を進めてまいりましたが、令和4年度に文部科学省委託事業の採択を受け、福祉・介護分野の中核を担う人材の養成に向けた高専一貫教育プログラムの開発・実証事業に着手いたしました。

今般、開発する高専一貫教育プログラムにつきましては、福祉・介護をテーマとした教育活動を通して、地域における介護人材の養成・確保を図るという全国的な課題解決を目指し取組を進めるものであります。

(1)事業の趣旨・目的等について

本町では早くから高齢社会の到来を見据え、介護の必要性を認識し、昭和62年の社会福祉士及び介護福祉法に基づく国家資格「介護福祉士」創設を契機に公立の介護福祉士養成校として北海道介護福祉学校を昭和63年に開校し、福祉のまちづくりを掲げてその充実・深化に努めてきた。

本校が掲げる教育目標に基づき、豊かな人間性や、日々進化する高度な知識・技術に対応できる人材の育成に尽力しており、これまで30年余に渡り2千人以上の卒業生を輩出し、道内各地の介護人材育成に寄与している。

既に本町では介護人材確保に向けた対策を協議する場として、行政(町及び教育委員会)、介護福祉学校、産業界(町内介護事業所等)が連携し、「栗山町介護人材確保連絡会議」等を設置し、課題解決に向けた議論を深めている。

これらを踏まえ、今般、本校の存在意義を発揮し、介護分野においてその中核を担う介護福祉人材を養成するため、新たな教育モデルの開発を目指したいと考え、現在、連携協定を締結している栗山高等学校との連携をより強化・発展させるとともに、行政と産業界が協働し、高・専一貫の教育プログラムの開発に必要な体制として、連携組織「魅力化コンソーシアム」を構築し発展的な事業展開を目指すものである。

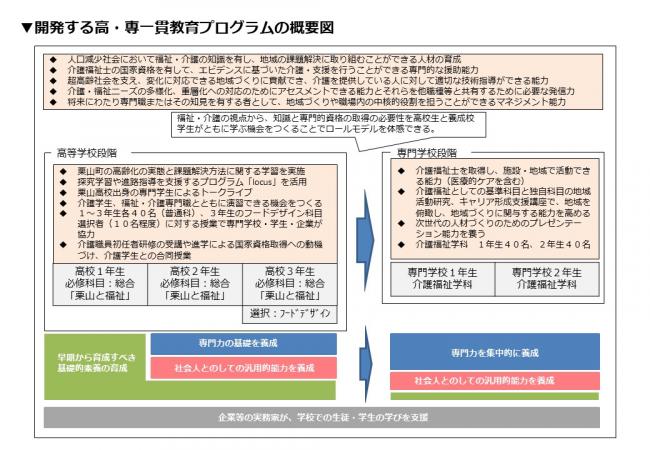

(2)目指すべき人材像

【高校及び専門学校で共有する目標・人材像・ビジョン】

・少子高齢・人口減少社会において活躍できる介護の知識を有した人材の養成

・地域の持続可能性に取り組むために必要な知識と技術を兼ね備えた介護人材の確保

【高校卒業段階までに目指す人材像・ビジョン】

・栗山町の自然や暮らし、介護・福祉に興味関心があり、地域の課題解決に主体的に取り組む生徒

・地域課題に目を向け、福祉・介護に興味・関心を有する人材

・職業としての福祉・介護を理解できる人材

・地域社会の構成員として、主体性を有した人材

【専門学校卒業段階までに目指す人材像・ビジョン】

・国家資格を有する者として、自然と生命を尊び、一人ひとりの人間を大切にする視点に立ち、社会福祉従事者としての知識と技術を兼ね備えた専門職として、人々が共に生きる社会を創造する主体的担い手となる人材

(3)開発した教育プログラムの概要

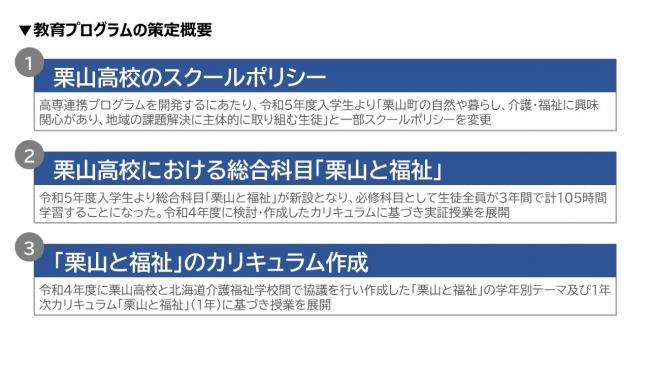

令和5年度開発した高専一貫プログラムは、以下に列挙するものなどである。

令和5年度入学生より栗山高校は総合科目「栗山と福祉」を必修科目とし、生徒全員が3年間で計105時間学習することになった。それに伴い、栗山高校のスクールポリシーの一部が「栗山町の自然や暮らし、介護・福祉に興味関心があり、地域の課題解決に主体的に取り組む生徒」(一部抜粋)に変更された。

また、総合科目「栗山と福祉」の学習内容の編成に当たっては、コーディネーター役である本校校長をはじめ、教務主任が高校側と主体的に関わり、令和5年度に取り組むカリキュラムの策定作業を進め、3学年(計105時間)教育カリキュラム・プログラムを策定した。具体的な学習内容は、以下のとおり。

【1学年の学習目標】

栗山町の高齢化の現状と福祉の歴史を学び、課題を発見する。また、さまざまな活動を通して介護や福祉についての興味・関心を養う。

【2学年の学習目標】

介護の基礎的な技術を学びながら、職業としての介護や福祉についての理解を深める。

【3学年の学習目標】

地域社会の一員として、自らにできることを考え、実践する力を身に付ける。

【その他】

令和5年度は1学年を対象としたプログラムを展開する。それらの実績を踏まえて、次年度以降のプログラムに反映させる。

なお、「栗山と福祉」は令和5年度入学生からの開講であるため、令和4年度前入学生(2年生及び3年生)は従来どおり3年時の選択科目「生活と福祉」により福祉を学ぶ。従って、令和6年度までは、「栗山と福祉」、「生活と福祉」を並行して展開する。

令和7年度から展開される3学年時の選択科目「フードデザイン」は、食生活を総合的にデザインすることが目標である。また、介護福祉士養成における「生活支援技術」は、栄養・調理・食環境整備、咀嚼・嚥下等も含めた健康・栄養保持と、そこから展開する介護予防なども含まれている。内容が関連する可能性があることから、教科間連携を模索し、横断・総合的な学びの内容・機会の提供について検討を加える。

(4)令和5年度の取り組み

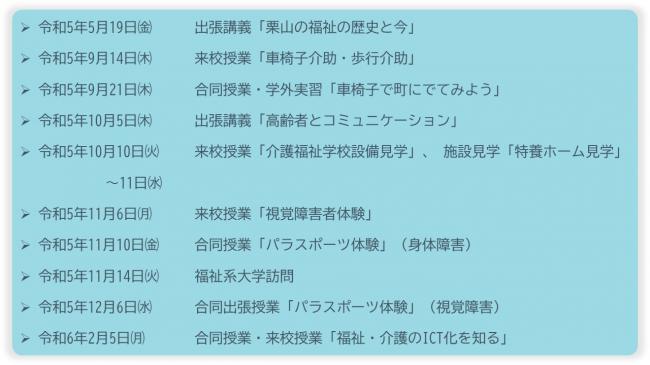

【令和5年度の実証授業】

「栗山と福祉」1年次の実証授業として履修生徒50名に対して延べ13回(実回数11回)の実証授業を行った。その経過については次のとおり。

▼開発したプログラム 授業概要資料 [PDFファイル/3.79MB]

【まとめ】

・授業を通して、内容別に高校生へ振り返りシートの提出を求めた。詳細の分析は今後行うことにするが、記載内容からは意図が理解されていると感じ得る回答内容があった。また、特記すれば高校生と介護学生の合同授業として実施した車いすの体験学習(車いすで町に出てみよう)では、町の中の公共施設等におけるバリアフリーに関する課題の列記もあったことから、実地での体験学習の効果はあると考えられる。

・合同授業を実施する際の介護学生の視点では、高校生にアドバイスすることで、「学ぶ人から伝える人へ」(半学半伝:現在学んでいる人は同時に伝えていく人でもあるということ)の体験をする機会にもなっている。高校生からすると、学生がロールモデルと認識しやすく、「ワクワク」感を共有することで、次世代(高校生以下)への人の「生活・暮らし」を継続するために必要な福祉・介護の視点の広がりと、将来的な介護人材または福祉・介護に対する知識を有した人材としてのすそ野を広げる活動にもつながると思われた。

・栗山高校の必修科目「栗山と福祉」では、介護学生と栗山高校生の交流する機会があり、本校が対応する科目構成上からは幾つかの科目を横断的に対応することで、今年度は本校が実施している独自科目「キャリア形成支援講座」への栗山高校生の授業参加が実現した。これは、一つの国家資格を有することでその後の個々人のキャリア形成や職務の幅が広がる可能性があることの理解につながり、成果が出たものと感じている。令和6年度にはさらに本校独自科目である「地域活動研究」への参加への足掛かりにもなった。

【前年度、取組を通して整理が必要となった課題の対応】

1.事業の内容と実施に関して

・高校と事業の目的・内容等に関する確認・調整が随時必要

→ 随時調整している

・地域の実態把握と、課題解決方法に関する学習について

→ 継続検討を行う

・専門職の給与条件、キャリアアップ等に関する情報の共有

→ 2年次のカリキュラムに包含して実施する(令和6年度より実施)

・課題の共有。特に令和5・6年度は「栗山と福祉」と、高校3年生の選択科目「生活と福祉」の並行展開

→ 双方の年間計画作成時に調整しながら対応

・小中高専の連携による、一貫した福祉教育との連動

→ 一貫した福祉教育の体系の作成

2.高校生・介護学生がともに感じるワクワク感

・高校生、介護学生との合同授業

・専門職のキャリアアップ方法、就労状況等に関する学び

・福祉・介護専門職(若手)も交えた演習機会の創出

・介護学生や若手専門職をロールモデルに

・介護職員初任者研修や、国家資格取得への動機づけ

3.垂直展開と水平展開に向けた整理

・自治体包括連携協定等を軸にした水平展開

・北海道教育委員会からの協力・助言

・高等学校家庭科教員(部会)への情報提供等

・編入可能大学等との連携など

(5)令和5年度事業の総括

本年度から開発した高専一貫プログラムの実証授業を実施した。カリキュラムに基づき展開したが、実施・検証→修正→企画調整→実施・修正といったPDCAを意識した取組を行うことで、実施しながらもより内容の高いカリキュラムと、3年間を見据えたプログラムであることから、令和4年度に作成したカリキュラムの修正もおこなうことができた。そのことから、今後も同様の取り組みを実施することにしたい。

また、高校生の福祉・介護に対する意識の変化を把握するためにも、継続して意識調査を実施し、学習による経年変化を調査するとともに、3年次では総合的な評価を行うことにしたい。

本校は「地域活動研究」「キャリア形成支援講座」を独自科目として栗山町をフィールドとした社会資源の活用も含めた教育活動を行っている。次年度、実証授業として実施する内容には、これらへの高校生の参加を計画している。そのことで本事業の目的である「地域の中核的人材育成」として展開することとしたい。加えて、介護学生が高校生のロールモデルになりえることと、介護学生は半学半教(学ぶ立場でありながら、教える立場も経験)の機会になりえることから、単に「栗山と福祉」の授業展開に終始するのではなく、キャリア形成に関連付けする方法を模索することも課題として残されている。

あわせて高校専門学校の連携と一貫したプログラムを軸に、本町まちづくりの主要拠点である「北海道介護福祉学校」が核となり、地域における将来の介護人材の発掘育成を図り、介護人材が定着する環境づくりに貢献することで学校の存在価値を発揮、地域ニーズに呼応する学校へ深化しなければならないことも明確になっている。本事業で開発する地域での介護人材養成に向けたキャリア形成プログラムの実践により、本町における介護人材不足の解決はもとより、福祉教育を通して身に付けることができる豊かな人間性を育む人材養成を実現できることを目標に高専接続カリキュラム開発と検証・改善を行うことが求められると考察できる。

成果報告書

事業実施に伴うアウトプット(成果物)

A 演習授業:R5.9.14栗山と福祉「介護実技実習」.pdf [PDFファイル/1.66MB]

B 高校生・介護学生合同授業(実地演習):R5.9.21栗山と福祉「車いすで 町に出てみよう」 [PDFファイル/873KB]

C 出張講座:R5.10.5栗山と福祉「高齢者とのコミュニケーション」 [PDFファイル/1.45MB]

D1 演習授業:R5.10.10,、11栗山と福祉「学校紹介」 [PDFファイル/4.15MB]

D2 演習授業:R5.10.10,、11栗山と福祉「学校生活紹介」 [PDFファイル/7.13MB]

E 演習授業:R5.11.6栗山と福祉「視覚障害者体験」 [PDFファイル/2.62MB]

F 演習授業:R5.12.6栗山と福祉「パラスポーツ体験」 [PDFファイル/1.42MB]

G1 来校型授業:R6.2.5福祉・介護のICT化を知る [PDFファイル/796KB]

G2 来校型授業:R6.2.5福祉・介護のICT化を知る [PDFファイル/7.4MB]

G3 来校型授業:R6.2.5福祉・介護のICT化を知る [PDFファイル/9.76MB]

G4 来校型授業:R6.2.5福祉・介護のICT化を知る [PDFファイル/4.06MB]

H 出張講座:R5.10.13生活と福祉「レクリエーション」 [PDFファイル/7.38MB]

I 来校型授業:R5.6.26生活と福祉「ベッドメーキング」 [PDFファイル/4.07MB]

過去の成果報告

令和4年度

本事業の詳細

福祉・介護分野における中核的人材養成に向けた高専一貫教育プログラム開発・実証事業<外部リンク><外部リンク>